Zenbook 14 OLED(UX3405MA)はCore Ultra 5 125H、Core Ultra 7 155H、Core Ultra 9 185Hの3グレード展開となっておりどれも高コスパのシリーズ。

中でも最高コスパとなるグレードはCore Ultra 7 155Hを搭載したモデルなんだけど、今回私が購入しレビューするのは最低グレードとなるCore Ultra 5 125H搭載のモデル。

なぜコスパオタクの私がコスパ最強モデルではなくCore Ultra 5 125H搭載モデルを購入したかを踏まえて、実際に1ヶ月使ってみて感じたことをレビューしていきたいと思う。

Core Ultraの特徴

まずは、今年2024年のZenbook 14に搭載されているCPU「Core Ultra」シリーズの何がすごいのかざっくり紹介していこう。

圧倒的な省電力性能

インテルは12世代Coreシリーズで性能優先のPコア(Performance Core)と電力効率優先のEコア(Efficient Core)という2つのコアを併せ持つ「ハイブリッドアーキテクチャ」を採用し、これによって大幅に電力効率が向上した。

今回のCore UltraシリーズではこのPコアとEコアに加え、省電力性に特化したLPEコア(LowPower Efficient Core)という新しいEコアを搭載。

この3つのコアを駆使し、CPU負荷が少ない場面ではこのLPEコアのみで処理をするため、今まで以上の省電力性能を実現している。

AI性能に特化したプロセッサー「NPU」を搭載

パソコンの頭脳ともいえるプロセッサー「CPU(Central Processing Unit)」と画像処理や映像処理といった描画に特化したプロセッサー「GPU(Graphics Processing Unit)」に加え、Intel製品としてはこのCore Ultraシリーズで初めて「NPU(Neural Processing Unit)」というAI技術に欠かせない機械学習処理に特化したプロセッサーを内蔵した。

英語がたくさん出てきたけど、つまるところAI性能が向上したよという話。

グラフィック性能が超絶大幅向上

Core Ultraの中でも高性能ノートパソコン向けモデルであるHシリーズには「Intel Arc graphics」という内臓グラフィックスが搭載されている。

このIntel Arc Graphicsは外付けグラフィックボードのGTX1650と同等のグラフィック性能を持っている。

モバイルノートパソコンや軽量薄型ノートパソコン向けモデルのUシリーズはIntel Graphicsを搭載。Core Ultraでありながら「Arc graphics」ではないので要注意。

処理性能は大きく進化していない

今回購入したZenbook 14に搭載されているCore Ultra 5 125Hと、1つ前の13世代ノートパソコン向けCPUであるCore i5 1340PやCore i5 13500HとのCPU処理性能を比較すると

1340Pより1~2割ほど性能が高く、13500Hより1割ほど性能が低い

というようなポジションになる。

1つ上のグレードであるCore Ultra 7 155Hも1つ前の世代の同クラスCPUと比較すると上述した125Hと似たような傾向になっており、Core i7 1360Pよりも1~2割ほど性能が高く、Core i7 13700Hより1割ほど性能が低いという感じ。

一見、前世代よりも性能が低いように見えるけど、125Hや155Hは熱設計電力(TDP)が28Wであるのに対して13500Hや13700Hは45Wとなっており、電力効率を加味すれば125Hや155Hが上回っているとも言える。

熱設計電力(TDP)とは?

熱設計電力(Thermal Design Power 略してTDP)とは、設計上想定されるCPUの最大放熱量。

CPUの発熱量や電力消費量の目安となる。ただ、TDP=消費電力ではないので注意が必要。

基本的にTDPが高ければ高いほど高性能・発熱大・消費電力大というイメージ。

グラフィック性能の進化に対してCPU性能の進化が飛躍的ではないため相対的にショボく感じてしまいがちだけど、順当に進化しているのでご安心を。

スペック表

型番:UX3405MA-U5165W

| CPU | Intel Core Ultra 5 125H |

| グラフィックス | Intel Arc graphics |

| ディスプレイ解像度 | 1920×1200ドット |

| リフレッシュレート | 60Hz |

| ストレージ | 512GB SSD PCIE 4.0×4 NVMe |

| メモリ | 16GB LPDDR5X-7467 |

| OS | Windows 11 Home 64ビット |

| インターフェイス | Thunderbolt 4ポート×2 USB3.2 Gen1 Type-A×1 HDMI×1 イヤホンジャック×1 |

あえて最低グレードを選んだ理由

まずは最高コスパのCore Ultra 7搭載モデルと比較

両者を比べてスペック面で大きく異なる点をまとめてみた。

| CPU | Core Ultra 5 125H | Core Ultra 7 155H |

| ストレージ | 512GB SSD | 1TB SSD |

| ディスプレイ解像度 | 1920×1200 | 2880×1800 |

| リフレッシュレート | 60Hz | 120HZ |

| 価格 | 134,800円 | 164,800円 |

価格差がなかなか大きいんだけど、倍のストレージ容量、3K・120Hzディスプレイ、ワンランク上のCPUという点を考慮するとCore Ultra 7搭載モデルは明らかに差額3万円以上の価値がある。

ではこんな魅力に溢れたモデルがありながら、なぜ私はCore Ultra 5のモデルを選んだのか。

グラフィック性能は全グレード共通

今回インテル Core Ultraシリーズに搭載されたグラフィックスはCore Ultra 5,7,9共に「Intel Arc graphics」。

つまり、どのグレードもグラフィックスが同じなので、最も安く購入できるCore Ultra 5が相対的に最高コスパとなる。

また、実際にゲームを動かすとなるとCPU性能も快適性に影響するため、なるべく上位グレードを選びたいところだけど、どうやらCore Ultraシリーズはグレード間でのグラフィック性能差がほとんどないそう。

最も過不足のない構成

Core Ultraシリーズは内蔵GPUとしての進化は絶大なものだけど、外付けのGPUと比較するとはっきりいってショボい。

Intel Arc graphicsはGTX1650相当のグラフィック性能。

ある程度のゲームを60fps付近で安定して動かそうとするとHD~フルHDでの画質が精一杯だ。言い換えれば、HD~フルHD画質でも60FPS程度しか出ないということになる。

察しのいい方はこの時点でお気づきかもしれない。上位2グレードの120HZ・3Kディスプレイは無用の長物ということなんだ。

最低グレードのCore Ultra 5モデルは60HZ・WUXGA(フルHDの11%縦長版)ディスプレイを搭載しており、このディスプレイ性能はCore Ultraシリーズでゲームをする際の限界値に最も近く、全グレード中最も過不足のない構成だと言える。

人気過ぎてどのグレードも入荷待ちだった

このCore Ultraを搭載したZenbook 14 OLEDはコスパの良さが起因して、どのグレードも発売当初から品切れが続いている。

そんな中、上述したようにいろいろ思考を巡らせながらもCore Ultra 5とCore Ultra 7のどっちを選んでも不幸にはならないなという結論にたどり着いた。

「次に入荷されたほうを買おう」と気長に待っていたある日、Core Ultra 5モデルが入荷されていたため購入に至ったという流れ。

いざ開封

パッケージはシンプルかつスタイリッシュでいい感じ。

シールを切り離してふたを開ければ本体がこんにちはする。

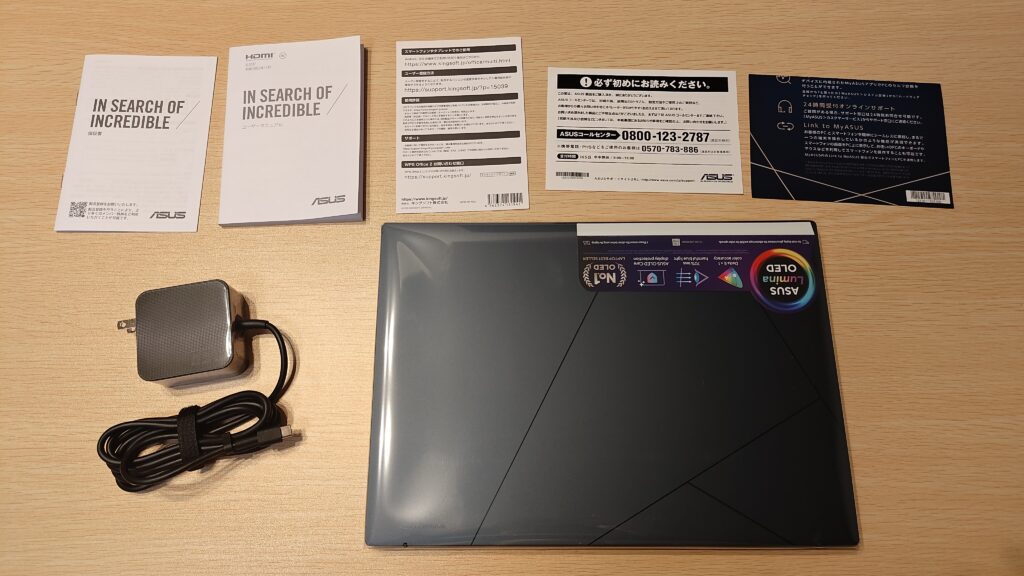

内容物は以下の通り。

- Zenbook 14 OLED本体

- 65W充電器

- 説明書等の紙

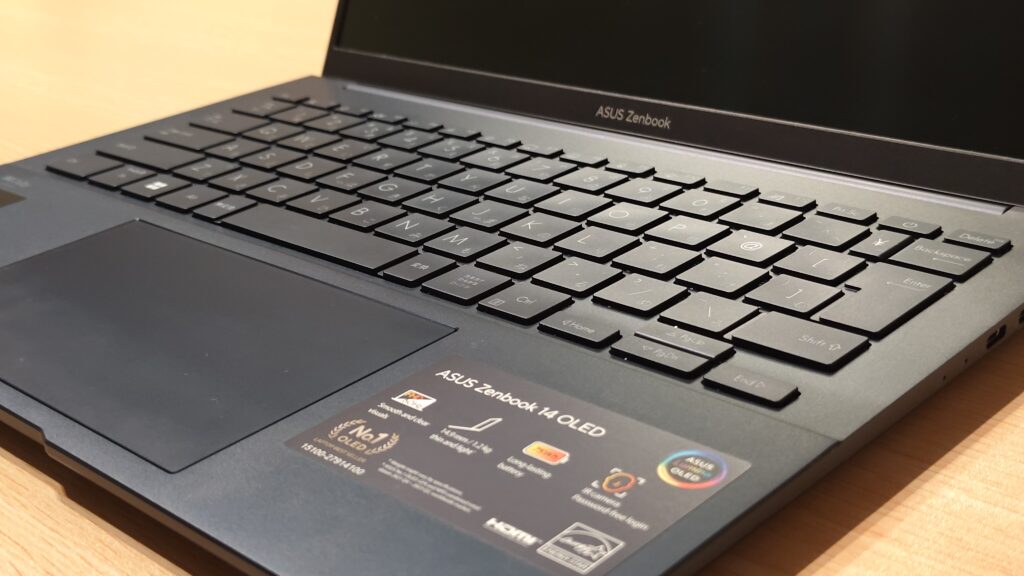

本体はこんな感じ。Zenbook 14 OLEDはポンダーブルー1色しか選べないけど上品で落ち着きがあるカラーリングになっている。

使用感レビュー

高級感のあるアルミ筐体

ベゼル部とキーボードを除き、高級感のあるアルミニウム素材で構成されている。

色味は黒に近い濃紺といった感じ。強い光に当たって初めて「青」だとわかるようなイメージ。マットな質感と相まってとてもクール。

ちなみに天板の三角形のマークはASUS創立30周年記念として制作された「Aモノグラム」という新しいASUSのロゴ。ASUSの「A」と漢字の「人」を組み合わせたモチーフらしい。

Zenbook以外にASUSのコンパクトハイエンドスマホであるZenfone 10でもAモノグラムが採用されている。

充実したインターフェイス

インターフェイスはスペック表で紹介したように、HDMI×1、Thunderbolt 4 ×2、USB3.2 Gen1 Type-A×1、3.5mmイヤホンジャック×1となっている。

Thunderbolt 4が2ポートあるのはなかなかいい。現時点ではあまり活用できていないけど今後の拡張性が大幅に向上する。

バッテリー持続時間が予想以上

動画視聴やブラウジング、ブログの記事作成などの負荷の少ない使用においては驚異のバッテリー持続を感じた。新たに搭載されたLPEコアの恩恵かもしれない。

ただしゲームプレイ時はかなりバッテリーを食う。当然っちゃ当然。

指紋認証は欲しかった

最新モデルでありながら指紋認証がない。

顔認証はあるんだけど指紋認証のほうが手軽で個人的に好き。この点は少し残念だった。

1.2kgという取り回しの良い重量

一般的に持ち運びに適したノートパソコンは1.5kg以下とされている。Zenbook 14 OLED は1.2kgで十二分に持ち運べる重さとなっている。(1.2kgだけに)

外出先に持ち出すときだけではなく、自宅内で作業するときにももちろんストレスなく取り回すことができる。

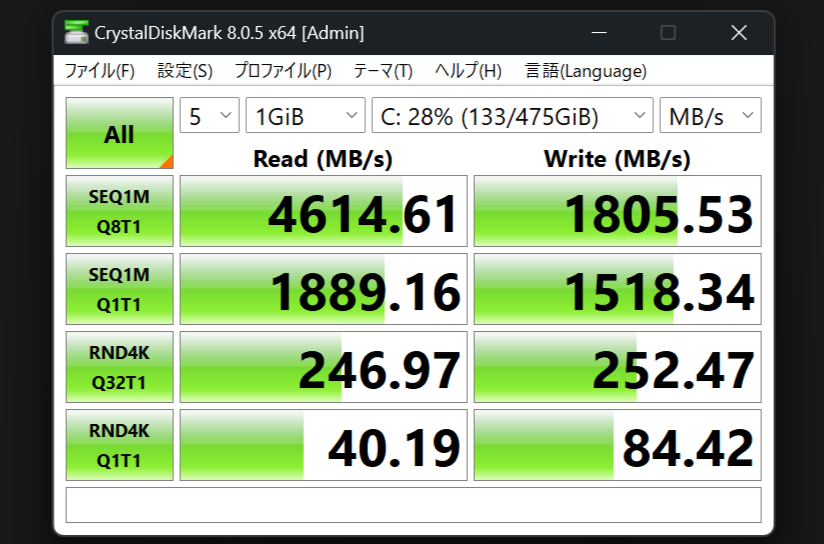

爆速のデータ転送

データ転送計測でおなじみCrystalDiskMarkでのベンチマークはこの通り。

大体の目安としては500MB/s程度出ていれば十分な転送速度と言えるんだけど、測定結果は読み込み速度が約4600MB/sで目安の9.2倍、書き込み速度が1800MB/sで目安の3.6倍ほど出ている。

めちゃくちゃ速い。

MIL規格準拠のテストにクリアしており堅牢性に優れる

薄型軽量モデルでありながら、米国防省の軍事規格「MIL規格(MIL-STD-810H)」に準拠したテストをクリアしており、衝撃や温度状況への耐性が非常に優れている。

ノートパソコンを持ち運ぶ際には落下や振動といった懸念があるけど、MIL規格に準拠した確かな堅牢性を備えているということで安心感がある。

ただしMIL規格準拠のテストにクリアしているからと言って、落下させたり過酷な環境においても大丈夫という保証ではない。

平置きでのゲームは熱がこもる

デスクトップパソコンに比べてノートパソコンは一般的に排熱性能が乏しい傾向にある。特にZenbook 14 OLEDのように薄型軽量モデルはその小さなボディに多くのパーツが詰め込まれているため、排熱効率が悪く熱がこもりやすい。

この問題はノートパソコンスタンドなどを利用して底面を浮かせてあげることで簡単に解決する。

マット加工とはいえ指紋が気になる

ノートパソコンに関わらずマット加工の施された製品は指紋が目立ちにくいイメージがあるけど、Zenbook 14 OLEDは指紋が結構気になる。

普通に使用していると下の写真のように手で触れた部分の跡が目立つ。

使用上なんら問題ないものの、常にキレイを保ちたい方や几帳面な方は気になるポイントだと思う。

その他感じたこと

器用貧乏になりがち

ここまで紹介してきたようにCore Ultra を搭載したZenbook 14 OLEDは処理性能と省電力性能を兼ね備え、さらにゲームまで楽しめるという万能なノートパソコン。

一見すると非の打ちどころのないノートパソコンのように見えるけど、裏を返せば器用貧乏になり得る。

例えば、グラフィック性能は上述したようにせいぜいGTX1650程度。今までRTXシリーズなどでゲームや動画編集をしていた場合はスペック不足と感じる可能性がある。

結局より高性能なグラフィックボードを外付け使用する羽目になり、余計な設備投資が発生するだけでなく、Core Ultraシリーズ最大の進化点であるグラフィック性能が無駄になってしまう。

とはいえ優秀なオールラウンダーとしておすすめの1台

私自身、RTX3060搭載のデスクトップパソコンからこのZenbook 14 OLEDに乗り換えたんだけど、グラフィック性能低下によるデメリットよりも携行性というメリットのほうが大きいと感じた。

特にグラフィック性能目的でCore Ultraシリーズを選ぶ場合はCore Ultra 5 125Hでも十分に戦えることが分かったし、むしろGPUはどのグレードも同一であるため、最も低価格で買えるCore Ultra 5 125Hモデルが最もコスパに優れているとも言える。

グレードの選び方としては、Core Ultra 5モデルは各性能にこだわりがない場合やゲーム目的の場合、Core Ultra 7モデルは最高のコストパフォーマンスを求める場合、Core Ultra 9モデルは32GBメモリを使いたい場合やコスパ抜きに妥協なく最高性能で戦いたい場合といった感じになる。

デザイン・携行性・省電力性能・グラフィック性能のバランスが優れているからこそ器用貧乏になり得る一方で、ノートパソコンを検討している多くの方へオススメできる1台であることに間違いはない。